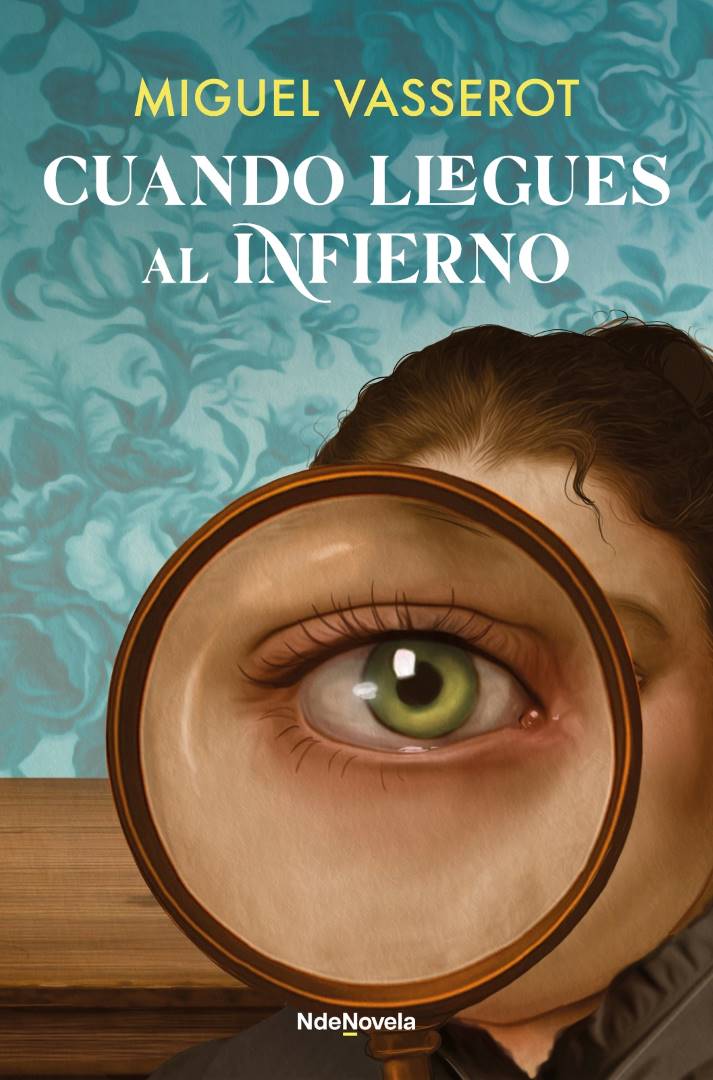

Miguel Vasserot nos abre las puertas de su mundo literario para hablar de Cuando llegues al infierno, su tercera novela, y de su compleja protagonista, Eugenia Alonso. Entre misterio, humor y erotismo, Vaserot reflexiona sobre la creación de personajes femeninos fuertes y vulnerables, la recreación del Madrid del siglo XIX y cómo la ciencia y la psicología dan vida a su narrativa, ofreciendo al lector una historia que desafía los estereotipos de la novela negra actual.

Para empezar, gracias por aceptar esta entrevista. Me gustaría saber cómo te encuentras y en qué momento profesional dirías que estás ahora mismo.

La verdad es que me siento muy cómodo. Con mi tercera novela he pasado por distintas etapas: primero publiqué con una editorial pequeña, después estuve con una grande como Roca Editorial y ahora he dado un salto vertiginoso al grupo Planeta. Me siento muy querido y con muchas ganas de que la gente conozca mi última obra: Cuando llegues al infierno

¿Cómo nació un título tan potente como Cuando llegues al infierno?

Me apoyo mucho en los propios protagonistas. A lo largo de la novela se van descubriendo frases clave, y esta es una de ellas. No puedo revelar quién la dice ni en qué momento, pero es una frase que refleja muy bien la situación dramática de un personaje.

¿Qué te inspiró a crear a Eugenia Alonso como protagonista?

Siempre me gusta que las protagonistas de mis novelas sean mujeres. Casi siempre intento que sean esa amiga que todos quisiéramos tener. Eugenia no es físicamente atractiva, pero es una mujer libre, que disfruta de la vida, de la comida, de los amigos. Es una antiheroína, muy diferente a los estereotipos que solemos ver en series o películas.

Quise mostrarla fuerte y segura, pero también frágil, capaz de equivocarse. Creo que esa vulnerabilidad ayuda a humanizar al personaje.

¿Qué paralelismo has querido establecer entre la situación de las mujeres en el siglo XIX y en la actualidad?

En realidad, no busqué un paralelismo de forma consciente. Pero al investigar sobre el siglo XIX te das cuenta de que siempre aparecen conexiones. Las mujeres de entonces estaban obsesionadas con la moda, con la apariencia. Y ya había problemas de ansiedad, aunque se atribuían más a ellas que a los hombres, cuando en realidad eran comunes a todos.

Me llamó la atención ese olor misterioso en la piel de las víctimas. ¿Cómo surgió la idea?

El olor es omnipresente en mis novelas. La memoria olfativa es más persistente que la visual. Quise que el lector pudiera “oler” Madrid: el carbón de las calefacciones, el metal de los tranvías, el humo de las tabernas y cafés… Y, claro, el olor también se convierte en una pista clave dentro de la investigación.

¿Cómo lograste equilibrar misterio, humor, amistad y erotismo en una sola novela?

Porque así es la vida. A veces los escritores nos encasillamos: novela erótica que solo sea erótica, thriller que solo sea thriller. Yo no lo entiendo así. Eugenia, como cualquier persona, vive el erotismo, la amistad, el arte y el drama de un crimen al mismo tiempo. No lo fuerzo, surge de manera natural.

¿Cómo construiste la psicología del antagonista?

Más que antagonistas, yo planteo personajes distintos, con idiosincrasias propias. Lo más difícil en una novela es darles voz y que no resulten planos. Quiero que el lector pueda reconocer a un personaje solo por cómo habla. No es que haya un villano clásico, sino formas de pensar enfrentadas. Eso ocurre en la compañía teatral de Eugenia o en sus relaciones: hay personajes conservadores y otros muy avanzados, y de esa confrontación surge lo interesante.

¿Qué peso tienen los personajes secundarios?

Son fundamentales. Nos ayudan a conocer al protagonista a través de las conversaciones y contrastes. Siempre intento que sean originales, alejados de estereotipos. Por ejemplo, me gusta mucho un personaje llamado Morra, un enano que rompe con la imagen típica del enano cómico de circo. Y lo mismo ocurre con policías, jueces o médicos forenses: los presento de manera distinta a como los solemos ver en películas o series. Si no lograra sostener la novela con ellos, no sería la misma.

¿Qué referentes influyeron en este libro?

Muchísimos. No se puede escribir sobre esa época sin leer a Benito Pérez Galdós, a Emilia Pardo Bazán, o los periódicos de entonces. Me gusta mucho revisar crónicas y noticiarios, porque no son tan distintos de los actuales, aunque eran incluso más sensacionalistas. Todo eso me ayuda a recrear el Madrid cambiante de finales del XIX.

¿Qué papel juegan la ciencia y la medicina en tu novela?

Fundamental. Soy licenciado en Derecho y en Ciencias Biológicas, así que tengo esa doble base. La medicina legal estaba empezando en esa época, y me documenté con tratados forenses del XIX para narrar escenas como una autopsia, que resulta clave en la investigación. Intento mostrar cómo se resolvían crímenes con las herramientas científicas de entonces.

¿Dónde situarías Cuando llegues al infierno dentro de la novela negra actual?

Eso lo decidirán los críticos y los lectores. Yo solo intento proponer una nueva forma de relatar, confiando siempre en la inteligencia del lector. Me gusta sugerir más que explicar, porque lo perturbador es lo que uno imagina. Para mí, la novela deja de ser mía cuando la publico: pasa a ser del lector, que crea su propia versión. Si alguien interpreta a Eugenia o a cualquier personaje de un modo distinto al que yo pensé, para mí es un triunfo.

Para terminar, ¿tienes en mente algún próximo proyecto literario?

Siempre. Los escritores no dejamos de escribir, aunque soy muy exigente conmigo mismo. Suelo empezar dos proyectos, escribo unas cincuenta páginas de cada uno y luego pido opinión a lectores de confianza para ver cuál tiene más fuerza. A veces incluso me levanto de madrugada para anotar una idea antes de que se me olvide. Así que sí, siempre hay proyectos en marcha.